西村和晃、大山博行

大平文化会館 ロビーコンサート

2016. 3/13(日)

西村和晃、大山博行

大平文化会館 ロビーコンサート

2016. 3/13(日)

cf.

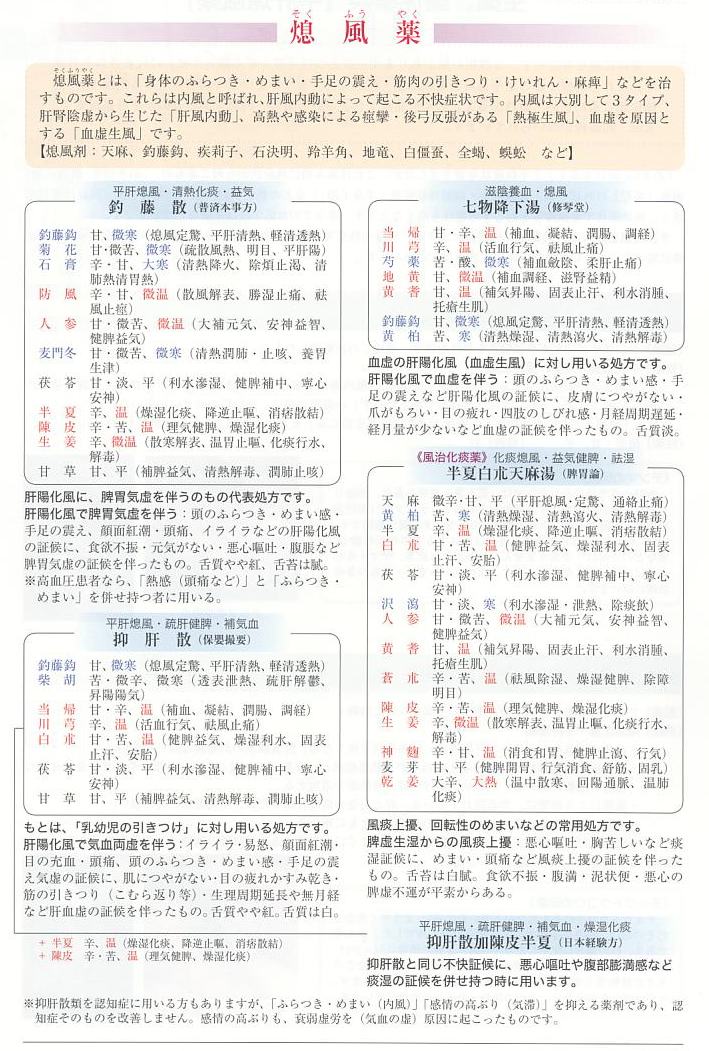

「熄風薬を考える」

「熄風薬(そくふうやく)を考える」

熄風薬とは、「身体のふらつき・めまい・手足の震え・筋肉の引きつり・けいれん・麻痺」などを治すものである。

こららは内風と呼ばれ、肝風内動によって起こる不快症状を表す。

内風には、大きく3タイプがある。

①肝腎陰虚から生じた「肝風内動」、

②高熱や感染による痙攣・後弓反張がある「熱極生風」、

③血虚を原因とする「血虚生風」です。

熄風剤には、天麻、釣藤鈎、疾莉子、石決明、羚羊角、地竜、白僵蚕、全蝎、蜈蚣などがある。

平肝熄風・清熱化痰・益気=釣藤散(普済本事方)

肝陽化風に、脾胃気虚を伴うものの代表処方。

肝陽化風で脾胃気虚を伴う:頭のふらつき・めまい感・手足の震え、顔面紅潮・頭痛、イライラなどの

肝陽化風の証候に、食欲不振・元気がない・悪心嘔吐・腹脹など脾胃気虚の証候を伴ったもの。

舌質やや紅、舌苔は膩。

※高血圧患者なら「熱感(頭痛など)」と「ふらつき・めまい」を併せ持つものに用いる。

平肝熄風・疏肝健脾・補気血=抑肝散(保嬰撮要)

もとは、「乳幼児のひきつけ」に対し用いる処方。

肝陽化風で気血両虚を伴う:イライラ・易怒、顔面紅潮・目の充血・頭痛、頭のふらつき・めまい感・手足の震え

気虚の証候に、肌につやがない・目の疲れやかすみ乾き・筋のひきつり(こむら返りなど)

・生理周期延長や無月経など肝血虚の証候を伴ったもの。

舌質やや紅。舌苔は白。

滋陰養血・熄風=七物降下湯(修琴堂)

血虚の肝陽化風(血虚生風)に対し用いる処方。

肝陽化風で血虚を伴う:頭のふらつき・めまい感・手足の震えなど肝陽化風の証候に、

皮膚につやがない・爪がもろい・目の疲れ・四肢のしびれ感・月経周期遅延・月経量が少ない

など血虚の証候を伴ったもの。

舌質淡。

《風治化痰薬》化痰熄風・益気健脾・去湿=半夏白朮天麻湯(脾胃論)

風痰上擾、回転性のめまいなどの常用処方。

脾虚生湿からの風痰上擾:悪心嘔吐・胸苦しいなど痰湿証候に、

めまい・頭痛など風痰上擾の証候を伴ったもの。

舌苔は白膩。

食欲不振・腹満・泥状便・悪心の脾虚不運が平素からある。

平肝熄風・疏肝健脾・補気血・燥湿化痰=抑肝散加陳皮半夏(日本経験方)

抑肝散と同じ不快証候に、

悪心嘔吐や腹部膨満感など痰湿の証候を併せ持つときに用いる。

第二回

ピアニスト、音楽療法士 西村和晃先生

医学博士 大山博行先生 対談

「 心の平安と東洋医学、音楽療法(安息の時を求めて) 」

2016. 3/13(日)

場所:大山宗伯東洋医学記念館

cf.

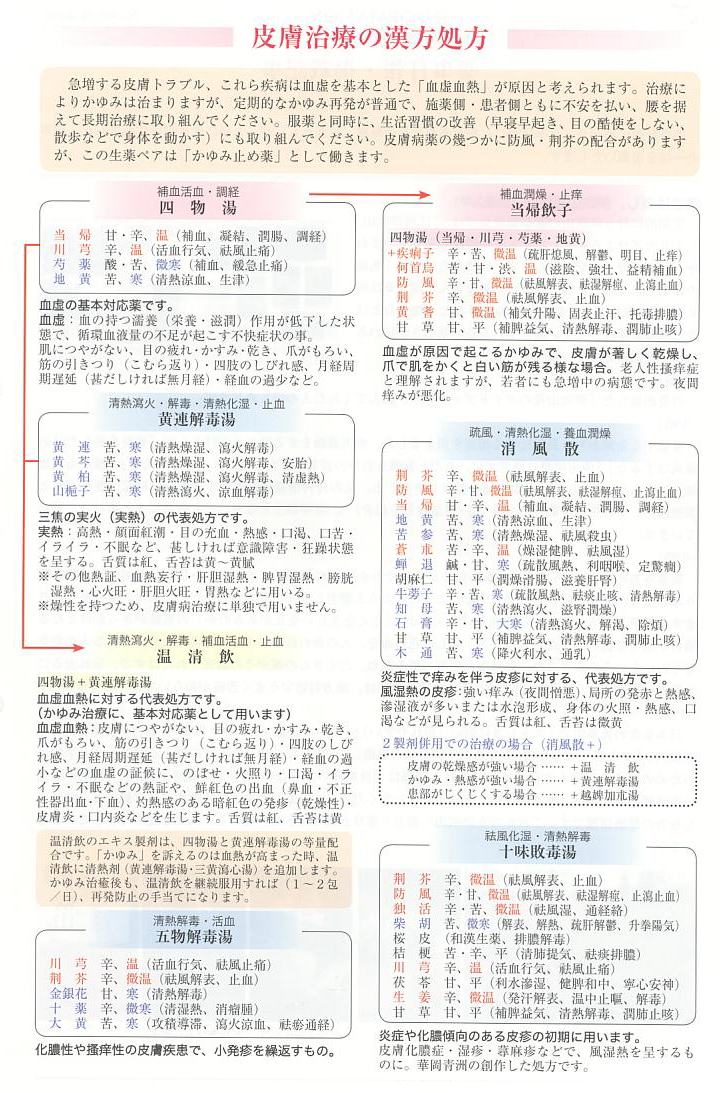

「皮膚病に効果的な漢方薬を考える」

皮膚病に効果的な漢方薬

急増する皮膚トラブル、これら疾病は血虚を基本とした「虚血血熱」が原因とも考えられる。

漢方治療によりかゆみは治まるが、定期的なかゆみ再発が普通で、

施薬側・患者側ともに不安を払い、腰を据えて長期治療に取り組むことが大切。

服薬と同時に、生活習慣の改善(早寝早起き、目の酷使をしない、散歩などで身体を動かす)にも取り組む。

皮膚病漢方薬の幾つかに、「防風、荊芥」の配合があるが、この生薬ペアは「かゆみ止め薬」として働く。

①補血活血・調経=四物湯=血虚の基本対応薬

血虚:血の持つ濡養(栄養・滋潤)作用が低下した状態で、循環血液量の不足が起こす不快感。

肌につやがない、目の疲れ・かすみ・乾き、爪がもろい、筋の引きつり(こむら返り)・四肢のしびれ感、

月経周期遅延(甚だしければ無月経)・経血の過少。

②清熱瀉火・解毒・清熱化湿・止血=黄連解毒湯=三焦の実火(実熱)の代表処方。

実熱:高熱・顔面紅潮・目の充血・熱感・口渇、口苦・イライラ・不眠など、

甚だしければ意識障害・狂躁状態を呈する。舌質は紅、舌苔は黄~黄膩

※その他熱証、血熱妄行・肝胆湿熱・脾胃湿熱・膀胱湿熱・心火旺・肝胆火旺・胃熱などに用いる。

※燥性を持つため、皮膚病治療に単独では用いない。

③清熱瀉火・解毒・補血活血・止血=温清飲=四物湯+黄連解毒湯

血虚血熱に対する代表処方=痒み治療に、基本対応薬として用いる。)

血虚血熱:皮膚につやがない、目の疲れ・かすみ・乾き、爪がもろい、筋の引きつり(こむら返り)

・四肢のしびれ感、月経周期遅延(甚だしければ無月経)・経血の過少などの血虚の証候に、

のぼせ・火照り・口渇・イライラ・不眠などの熱証や、鮮紅色の出血(鼻血・不正性器出血・下血)、

灼熱感のある暗紅色の発疹(乾燥性)・皮膚炎・口内炎などを生じます。舌質は紅、舌苔は黄

注)温清飲のエキス製剤は、四物湯と黄連解毒湯の等量配合。

「かゆみ」を訴えるのは血熱が高まったとき、温清飲に清熱剤(黄連解毒湯・三黄瀉心湯)を追加

かゆみ治療後も温清飲を継続服用すれば(1~2包/日)、再発防止の手当てになる。

④清熱解毒・活血=五物解毒湯=化膿性や掻痒性の皮膚疾患で、小発疹を繰り返すもの。

⑤補血潤燥・止痒=当帰飲子=四物湯(当帰・川弓・芍薬・地黄)

血虚が原因で起こるかゆみで、皮膚が著しく乾燥し、爪で肌を核と白い筋が残るような場合。

老人性掻痒症と理解されるが、若者にも急増中の病態。夜間かゆみが悪化。

⑥疎風・清熱化湿・養血潤燥=消風散=炎症性でかゆみを伴う皮膚に対する代表処方。

風湿熱の皮疹:強いかゆみ(夜間増悪)、局所の発赤と熱感、滲湿液が多い

または水泡形成、身体の火照・熱感、口渇などが見られる。

舌質は紅、舌苔は微黄

考察)2製剤併用での治療の場合(消風散+)

皮膚の乾燥感が強い場合…+温清飲

かゆみ・熱感が強い場合…+黄連解毒湯

患部がじくじくする場合…+越婢加朮湯

⑦去風化湿・清熱解毒=十味敗毒湯=炎症や可能傾向のある皮膚の初期に用いる。

皮膚化膿症・湿疹・蕁麻疹などで、風湿熱を呈するもの。

(華岡青州の創作した処方)

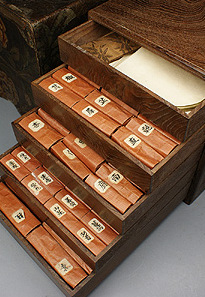

写真:

漢方医の薬箱(薬籠) 江戸時代

注意:

上記、漢方薬を、2週間~1か月服用しても効果に満足できない方は、

大山漢方堂薬局、調合漢方薬(オーダーメイド)を、お勧めします。

お問い合わせは、

漢方を現代病に活かす!漢方専門 大山漢方堂薬局

0283-22-1574(大山漢方で、イゴ・不安・ナシ)

まで、お気軽にお問い合わせください。

西村和晃、大山博行

大平文化会館 ロビーコンサート リハーサル

2016. 3/13(日)

西村和晃、大山博行

大平文化会館 ロビーコンサート リハーサル

2016. 3/13(日)

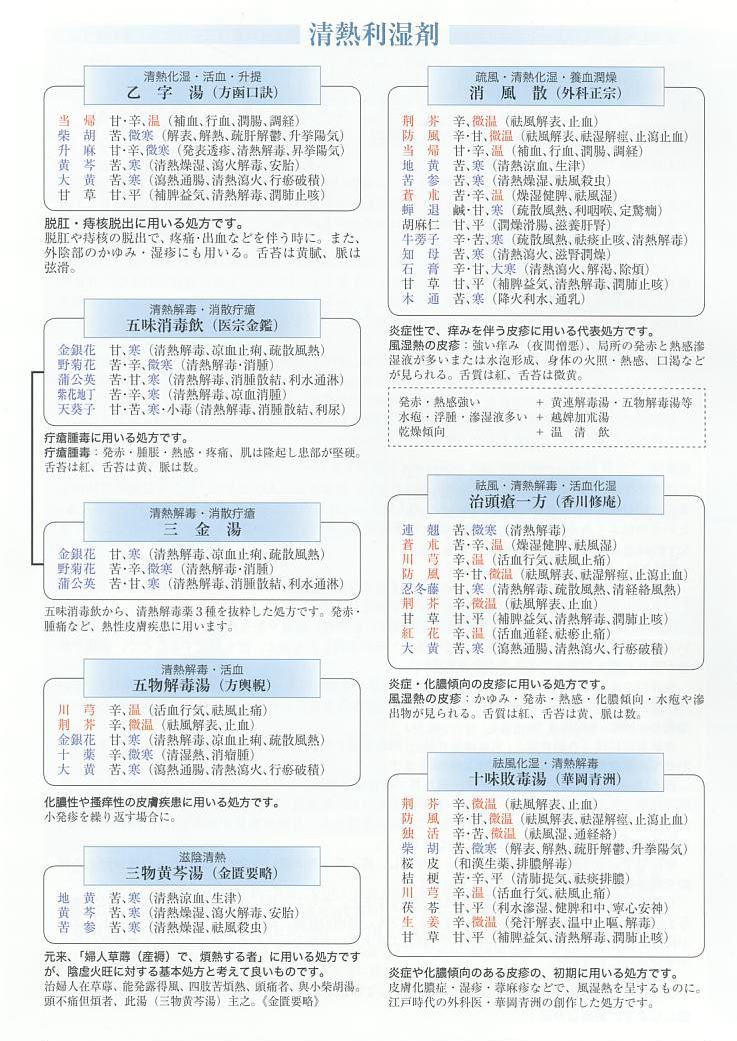

「 清熱利湿の漢方薬 」

①清熱化湿・活血・升提=乙字湯(方函口訣)

当帰 甘・辛、温(補血、行血、潤腸、調訣)

柴胡 苦、微寒(解表、解熱、疏肝解鬱、升挙陽気)

升麻 甘、辛、微寒(発表透疹、清熱解毒、昇挙陽)

黄今 苦、寒(清熱燥湿、瀉火解毒、安胎)

大黄 苦、寒(瀉熱通腸、清熱瀉火、行お破積)

甘草 甘、平(補脾益気、清熱解毒、潤肺止咳)

「脱肛・痔核脱出」に用いる処方。

脱肛や痔核の脱出で、疼痛・出血などを伴う時に。

また、外陰部のかゆみ・湿疹にも用いる。

舌苔は黄賦、脈は弦滑。

②清熱解毒・消散疔瘡=五味消毒飲(医宗金鑑)

金銀花 甘、寒(清熱解毒、涼血止痢、疏散風熱)

野菊花 苦,辛、微寒(清熱解毒・消腫)

蒲公英 苦・甘、寒(清熱解毒、消腫散結、利水通淋)

紫花地丁 甘・苦、寒・小毒(清熱解毒、消腫散結、利尿)

「疔瘡腫毒」に用いる処方。

疔瘡腫毒:発赤・腫脹・熱感・疼痛、肌は隆起し患部が堅硬。

舌苔は紅、舌苔は黄、脈は数。

③清熱解毒・消散疔瘡=三金湯

金銀花 甘、寒(清熱解毒・涼血止痢、疏散風熱)

野菊花 苦・辛、微寒(清熱解毒・消腫)

蒲公英 苦・甘、寒(清熱解毒・消腫散結、利水通淋)

五味消毒飲から、清熱解毒薬3種を抜粋した処方。

「発赤・腫痛」など、熱性皮膚疾患に用いる。

④清熱解毒・活血、五物解毒湯(方輿硯)

川弓 辛、温(活血行気、きょ風止痛)

荊芥 辛、微温(きょ風解表、止血)

金銀花 甘、寒(清熱解毒、涼血止痢、疏散風熱)

十薬 辛、微寒(清湿熱、消溜腫)

大黄 苦、寒(瀉熱通腸、清熱瀉火、行お破積)

「化膿性や掻痒性の皮膚疾患」に用いる処方。

小発疹を繰り返す場合に。

⑤滋陰清熱=三物黄今湯(金匱要略)

地黄 苦、寒(清熱涼血、生津)

黄今 苦、寒(清熱燥湿、瀉火解毒、安胎)

苦参 苦、寒(清熱燥湿、疏風殺虫)

元来、「婦人草蓐(産褥)で、煩熱する者」に用いる処方。

陰虚火旺に対する基本処方と考えて良い。

治婦人在草蓐、能発路得風、四肢苦煩熱、頭痛者、興小柴胡湯。

頭不通痛但煩者、此湯(三物黄今湯)主之。《金匱要略》

写真:

漢方医の薬箱(薬籠) 江戸時代

⑥疏風・清熱化湿・養血潤燥=消風散(外科正宗)

荊芥 辛、微温(去風解表、止血)

防風 辛・甘、微温(去風解表、止血)

当帰 甘・辛、温(補血、行血、潤腸、腸経)

地黄 苦、寒(清熱涼血、生津)

苦参 苦、寒(清熱燥湿、去風殺虫)

蒼朮 苦・辛、温(燥湿健脾、去風湿)

蝉退 鹹・甘、寒(疏散風熱、利咽喉、定驚癇)

胡麻仁 甘、平(潤燥滑腸、滋養肝腎)

牛蒡子 辛・苦、寒(疏散風熱、去痰止咳、清熱解毒)

知母 苦、寒(清熱瀉火、滋腎潤燥)

石膏 辛・甘、大寒(清熱瀉火、解渇、除煩)

甘草 甘、平(補脾益気、清熱解毒、潤肺止咳)

木通 苦、寒(降火利水、通乳)

「炎症性で、痒みを伴う皮疹」に用いる代表処方。

風湿熱の皮疹:強い痒み(夜間増悪)、局所の発赤と熱感滲湿液が多い

または水泡形成、身体の火照・熱感、口渇などが見られる。

舌質は紅、舌苔は微黄。

発赤・熱感強い+黄連解毒湯・五物解毒湯等

水泡・浮腫・滲湿液多い +越婢加朮湯

乾燥傾向+温清飲

⑦去風・清熱解毒・活血化湿=治頭瘡一方(香川修庵)

連翹 苦、微寒(清熱解毒)

蒼朮 苦、辛、温(乾湿健脾、去風湿)

川弓 辛、温(活血行気、去風止痛)

防風 辛、甘、微温(去風解表、去湿解痙、止瀉止血)

忍冬藤 甘、寒(清熱解毒、疏散風熱、清経絡風熱)

荊芥 辛、微温(去風解表、止血)

甘草 甘、平(補脾益気、清熱解毒、潤肺止咳)

紅花 辛、温(活血通経、去於止痛)

大黄 苦、寒(瀉熱通陽、清熱瀉火、行於破積)

炎症・化膿傾向の皮疹に用いる処方。

風湿熱の皮疹:かゆみ・発赤・熱感・化膿傾向・水泡や滲出物がみられる。

舌質は紅、舌苔は黄、脈は数。

⑧去風化湿・清熱解毒=十味敗毒湯(華岡青洲)

荊芥 辛、微温(去風解表、止血)

防風 辛・甘、微温(去風解表、去湿解痙、止瀉止血)

独活 辛・苦、微温(去風湿、通経絡)

柴胡 苦、微寒(解表、解熱、粗肝解鬱、升挙陽気)

桜皮 (和漢生薬、排膿解毒)

桔梗 苦・辛、平(清肺提気、去痰排膿)

川弓 辛、温(活血行気、去風止痛)

茯苓 甘、平(利水滲湿、健脾和中、寧心安神)

生姜 辛、微温(発汗解表、温中止嘔、解毒)

甘草 甘、平(補脾益気、清熱解毒、潤肺止咳)

炎症や化膿傾向のある皮疹の、初期に用いる処方。

「皮膚化膿症・湿疹・蕁麻疹」などで、風湿熱を呈するものに。

江戸時代の外科医・華岡青洲の創作した処方。

写真:

漢方医の薬箱(薬籠) 江戸時代

注意:

上記、漢方薬を、2週間~1か月服用しても効果に満足できない方は、

大山漢方堂薬局、調合漢方薬(オーダーメイド)を、お勧めします。

お問い合わせは、

漢方を現代病に活かす!漢方専門 大山漢方堂薬局

0283-22-1574(大山漢方で、イゴ・不安・ナシ)

まで、お気軽にお問い合わせください。

大山漢方堂薬局

漢方健康相談コーナーへ、クリック!

佐野厄除け大師通りの漢方専門、大山漢方堂薬局 Web-Page へ、Go!!!

医薬品は使用上の注意をお読みいただき、正しくお使いください。

お買い求めの際には、漢方を現代病に活かす 漢方専門 大山漢方薬局に、お気軽にご相談ください。

「インターネットで見た!」

とお話ください。

(注意)

漢方専門 大山漢方堂薬局の 厳選、漢方薬、健康食品のご注文は、大山漢方薬局に、直接、お電話、FAX、E-mail にてご用命ください。

お電話:0283-22-1574、FAX:0283-22-1607、E-mail:ohyama@poem.ocn.ne.jp

お待ち致しております。

「大山漢方堂 漢方医学と漢方健康相談」

大山漢方堂薬局の得意とする病気、大山漢方堂薬局に漢方相談のあるご病気一覧、

大山漢方堂薬局の得意とする病気、大山漢方堂薬局に漢方相談のあるご病気一覧、大山漢方堂薬局 漢方健康相談窓口、医学博士大山博行先生、医学博士小松靖弘先生のご紹介

" THE KAMPO " 漢方

" THE KAMPO " 漢方漢方薬, How the Japanese Updated Traditional Herbal Medicine

<漢方薬のご服用をお考えの皆様へのお願い!>

*漢方薬のご服用に関しましては、

「使用上の注意」をよく読み、「用法・用量」をよく守り、適切にご服用ください。

また、今回、始めて、漢方薬のご服用を希望されるお客様は、

下記、問診表に必要事項を記入して送信するか、

漢方相談お申し込みフォーム

漢方相談お申し込みフォームお電話にて、直接、大山漢方薬局に、ご相談ください。

症状・体質を詳しくお伺いした上で、適切な漢方薬をアドバイスさせて頂きます。

(大山漢方薬局 / 無料漢方相談電話 0283-22-1574 / 9:00~19:00)

<注意>

大山漢方薬局、デジタル店舗で、お取り扱いの漢方薬は、すべて「一般用医薬品」です。

以上、よろしくお願い致します。

E-mail to Dr. Ohyama Kampo Pharmacy.

E-mail to Dr. Ohyama Kampo Pharmacy.大山漢方堂薬局 〒327-0026 栃木県佐野市金屋仲長町2432

TEL&FAX : 0283-22-1574 E-mail : ohyama@poem.ocn.ne.jp

第二回

「 心の平安と東洋医学、音楽療法(安息の時を求めて) 」

第二回

ピアニスト音楽療法士 西村和晃先生

医学博士 大山博行先生 対談

「 心の平安と東洋医学、音楽療法(安息の時を求めて) 」

2016. 3/13(日)

場所:大山宗伯東洋医学記念館